¿Qué tal chicxs? Como podéis ver, el tema del ayuno intermitente ha dado para mucho… Si todavía no habéis leído las publicaciones anteriores os recomiendo que primero os paséis por allí para poder seguir el hilo. Una vez dicho esto, os resumo un poco el tema globalmente:

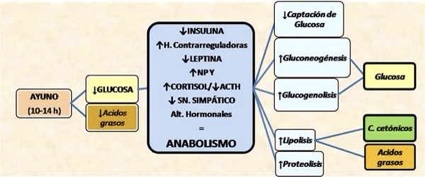

El ayuno es una condición metabólica que presenta varias fases y que, algunas personas que realizan cierto tipo de ejercicio físico, usa como herramienta para conseguir determinados objetivos. Esto no quiere decir que exista un patrón para esta práctica ni que sea beneficiosa para todo el mundo. Como habréis leído en la anterior publicación, cada persona tiene determinadas condiciones metabólicas y los resultados no serían los mismos para todos. Además, como ya sabéis, el ayuno tiene distintas fases, no siendo todas ellas beneficiosas para el organismo.

Una vez dicho esto, vamos a adentrarnos en una de las preguntas realizadas por una lectora:

¿Que suplementación alimenticia es recomendable usar cuando se realiza esta práctica?

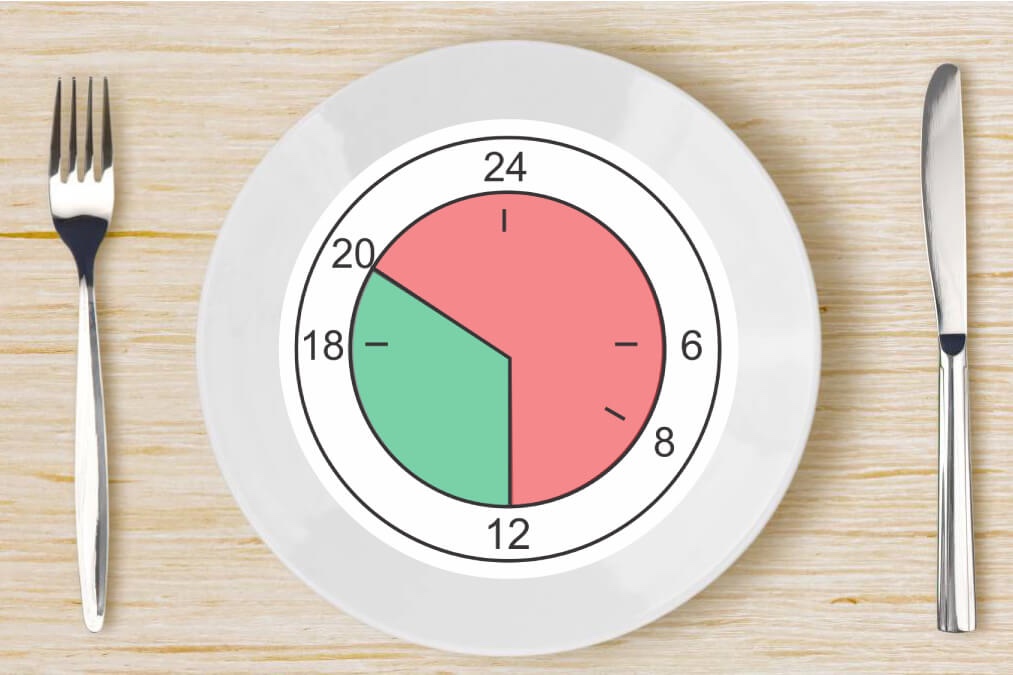

Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta práctica, es decir, el ayuno intermitente se fundamenta en no ingerir alimentos o en ingerir ciertos alimentos que no tengan aporte calórico, en un determinado período de tiempo, 14-16h, por lo que no tendría sentido hablar de alimentos que beneficien la autofagia (proceso metabólico que se busca y se favorece con el ayuno intermitente). Lo fundamental para que la autofagia sea efectiva es el ejercicio físico intenso y el ayuno intermitente.

La alimentación durante el ayuno intermitente se usa precisamente para romper ese ayuno y esto se explica en la publicación anterior. Como se comenta, la primera comida después del ayuno, es decir, la comida con la que se rompe el ayuno es la más importante, ya que después de 14-16h sin haber ingerido nada hay varios factores que se modifican en el organismo y que haya que tener en cuenta para que la ingestión de nutrientes no sea demasiado brusca para el organismo.

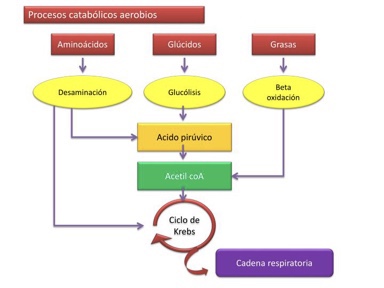

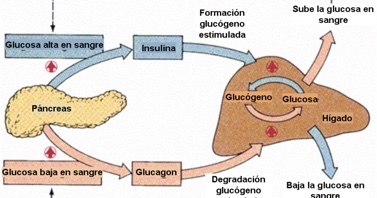

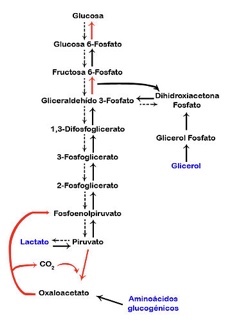

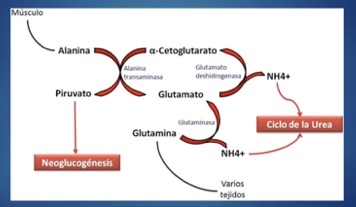

En cuanto a la suplementación, no es fundamental para esta práctica. Se supone que el metabolismo entra en fase de ayuno y pone en marcha la autofagia, degradando a través de varios procesos metabólicos las reservas del organismo. De este modo, se obtienen los monómeros constituyentes de las biomoléculas más importantes y otros tipos de compuestos para la obtención de energía. Es por ello que debería ser suficiente con la comida que se ingiere durante las horas que no son de ayuno. Siempre que estas comidas no supongan ni un exceso ni un déficit de importe calórico, deberían ser suficiente para la correcta realización de esta práctica.

Para lxs más curiosxs, hoy no traigo un dato bioquímico, sino que como ya llevamos unas cuantas publicaciones y creo que ya os estáis adentrando en el apasionante mundo de la bioquímica, os planteo una pregunta: Hemos estado hablando de los posibles beneficios que puede tener una práctica de ayuno intermitente para determinados deportistas y los procesos metabólicos que se llevan a cabo en el organismo con esta práctica. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce… ¿algún/a curiosx podría explicar las bases metabólicas de un ayuno prolongado o llevado al extremo?

Para finalizar con esta publicación, queremos volver a hacer hincapié en que las prácticas que tienen que ver con modificaciones de las condiciones metabólicas del organismo deben ser analizadas y seguidas por profesionales y personas con conocimiento sobre el metabolismo, ya que este no es igual para todos y, por lo tanto, estas herramientas no pueden ser aplicadas de la misma manera para todos los individuos. Es importante saber que un ayuno prolongado o un ayuno intermitente usado durante un largo período de tiempo puede llegar a ser perjudicial para el organismo e incluso llevar a una condición de enfermedad.

Como ya sabéis, la química y la bioquímica son herramientas indispensables para poder dar una explicación científica a este tipo de prácticas y a los distintos resultados que se pueden obtener. ¡No dejéis de ser curiosxs y de usar la bioquímica día tras día! Os sorprendería la cantidad de dudas que es capaz de resolver…

Manuela Giraldo Acosta